聽過這個名字嗎?瑪莉娜.阿布拉莫維奇(Marina Abramović),1946年生於塞爾維亞官宦世家的行為藝術教母。

就算沒聽過,你也一定在Youtube或臉書滑到過她的作品解說,就算沒看懂行為藝術到底在幹嘛,也千萬不要錯過她扣人心弦的愛情故事。

不瘋魔不成活,帥到沒朋友的行為藝術天才

說到行為藝術,就不能不提瑪莉娜在1974年那不勒斯莫拉工作室所發表的作品《節奏0 》

作品中,她準備了包含鮮花、膠帶、繩索、刀片……手槍與子彈等滿滿一桌的道具,貼出告示讓群眾對她為所欲為,然後將自己麻醉了6小時,任由參與者們把她的身體當成創作的道具。

6個小時裡,她被人在皮膚上塗鴉、剪破衣服、用圖釘刺、刀割脖子然後吸血……一直到左手被人放了把上膛的手槍指著自己,這場險些喪命的行為藝術才劃上句點。

該作品所造成的轟動猶如骨牌,一路從藝術圈震盪到三類組的心理學界,使她不到30歲就成為圈內一姊。

不只如此,同樣發表在1973-4年的《節奏》系列也都是讓人眼睛為之一亮的佳作。

一個藝術家不該愛上另一個藝術家

1976年11月30日,入冬的阿姆斯特丹,兩個同一天過生日的藝術家遇見了彼此,當代行為藝術最為人所知的金童玉女就此合體。

他是來自德國的藝術家烏雷Ulay,他們一起創作,一起開著篷車流浪,一起驚世駭俗,用一件件經典名作寫下他們的故事;訴說了關係中的各種糾結、纏綿與愛恨。

畫不多說,上作品!!

😉 藝術作品之意義的解釋因人而異,筑編只提供藝術作品的客觀形式描述,藝術家想透過作品表達什麼,歡迎各位藝術人一起用心品位、體驗唷!

《Relation in Time》

展示這件作品時,他們將彼此的頭髮緊緊纏綁在一起,背對背坐在展場,一坐就是16個小時,頭髮隨著身體的疲勞與騰挪漸漸鬆散。

《Breathing in – Breathing out》

他們在作品開始前事先塞住了鼻孔,讓自己只能透過嘴巴呼吸,然後嘴對嘴封住彼此的雙脣,讓同一團空氣只能在兩組肺臟中對流。

隨著他們肺裡的氧氣漸漸減少,他們開始出汗、氣喘,直到雙雙因為缺氧而失去意識。

《Light/Dark》

在光與暗這件作品中,瑪莉娜與烏雷面對面跪坐著互相搧對方巴掌,在看不清彼此的強烈燈光下,他們都不知道對方的手何時會揮向自己,只見節奏越來越快,越來越快……

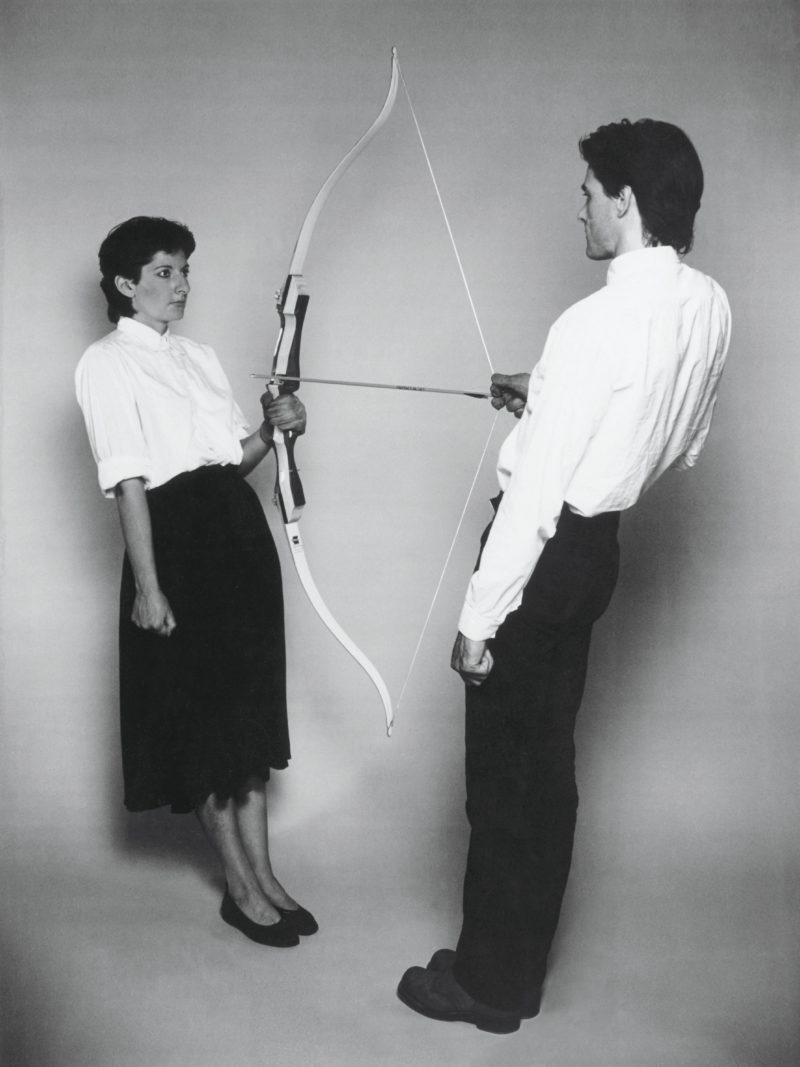

《Rest Energy》

這件作品中,瑪莉娜跟烏雷分別握著弓與箭,將身體的重心後傾,箭頭直指瑪莉娜的心臟,沒有任何安全措施,烏雷只要一鬆手,他們就得分別去急診和警局報到。

《The Lovers:Great Wall Walk》

最一開始兩人決定在長城創作,是因為聽說了月球上能看得到長城,所以計畫從長城的兩端朝彼此走去,然後在相遇的城牆上就地結婚,用一場寓意深刻的行為藝術作品烙印彼此的關係。

然而,故事的發展卻不從兩人當初的安排,1988年,當他倆中於排除了現實中的萬難從山與海為屏障的兩極出發,各自徒步穿過90天的旅程見到彼此時,迎來的卻是眼淚與分手,並說好了此生不復相見。

長城一別,兩人就此分道揚鑣,瑪莉娜在國際藝術圈持續發光發熱,成為現象級的A咖藝術家,地位猶如演員界的梅莉史翠普(Meryl Streep)。每次要發表新作品都引發藝術愛好者與粉絲朝聖般地觀賞、參與。

22年後

2010年,64歲的她在紐約現代美術館(New York Modern Museum of Art)舉辦回顧展,並進行她的新作品《藝術家在現場》(The Artist Is Present)。

《藝術家在現場》的呈現方式是瑪莉娜坐在展場中央,與前來觀展、參與的人們無言對坐,無聲凝視,陌生人們對她傻笑、發呆、擠眉弄眼……抑或因為看到偶像而感動得熱淚盈眶,瑪莉娜都像一尊優雅的雕像般平靜地回以凝視,時間到了就闔眼低頭,迎接下一位參與者。

一直到那個人出現,瑪莉娜抬頭睜眼,這次她的眼神再也無法淡定……

他們的愛是非凡的,他們互為繆斯,所以創作出眾多無法取代的藝術經典,人們介紹瑪莉娜時都無法不提及烏雷。

他們的愛也很平凡,所以能讓也曾因愛瘋魔疼痛的我們心有戚戚焉;讓看似難懂的當代藝術不再遙遠;能讓胸口有被捂熱、腫脹的感覺。